L’Afrique et les marchés mondiaux de matières premières : des réalités conjoncturelles aux défis structurels

En juin 2017 est paru le deuxième rapport Arcadia (Annual Report on Commodity Analytics and Dynamics In Africa), fruit de la collaboration entre l’OCP Policy Center et CyclOpe. Son ambition est de rendre compte, année après année, de l’évolution des liens économiques, juridiques, financiers et sociétaux qui unissent l’Afrique et les marchés mondiaux de matières premières et ce, tant au regard des évolutions conjoncturelles des marchés que des mutations ou ruptures structurelles qui ont pu se faire jour. Se penchant sur l’année 2016 et les premiers mois de 2017, l’édition 2017 d’Arcadia analyse le rebond des cours des matières premières, notamment minérales, qui « comptent » pour le continent africain. S’inscrivant dans un contexte macroéconomique encore difficile marqué par la faiblesse du commerce mondial et les incertitudes (géo) politiques, celui-ci a offert une salutaire respiration aux pays producteurs du continent mais ne leur a en revanche pas permis d’améliorer sensiblement leurs comptes publics. Alors que l’année 2017 devrait s’inscrire sous de meilleurs auspices, l’engagement des pays africains à remporter les nombreux défis structurels qui conditionnent leur développement économique et social ne semble pas avoir faibli. De la question centrale de la sécurité alimentaire à celle de l’électrification du continent en passant celle du financement des États africains ou de la réforme des codes et des conventions minières, l’édition 2017 du rapport Arcadia s’est attachée à pleinement en rendre compte.

Des réalités conjoncturelles contrastées

L’année 2016 et les premiers mois de 2017 ont été marqués par une croissance économique mondiale très modérée, pénalisée par des échanges mondiaux atones et une faiblesse structurelle de l’investissement privé. Dans le secteur des matières premières en revanche, un rebond souvent significatif a pu être observé sur le front des prix après l’effondrement de 2014 et 2015.

Une légère embellie dans le secteur des matières premières

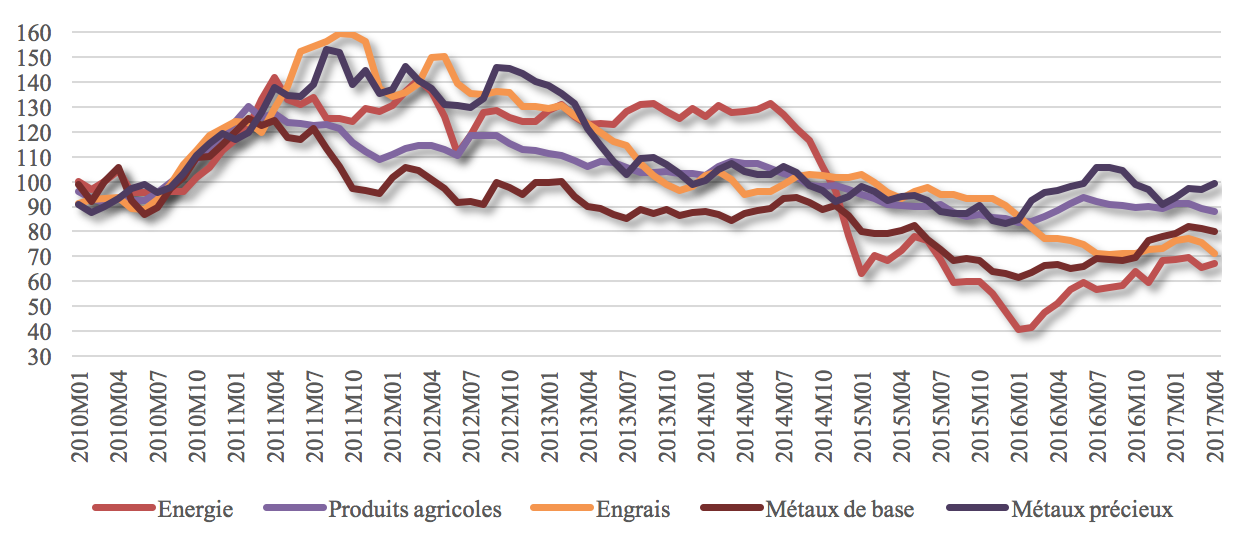

Si les matières premières ont évolué en ordre dispersé au cours de l’année 2016 et les premiers mois de 2017, force est de reconnaître que la conjoncture des marchés s’est globalement améliorée par rapport à la situation catastrophique des années précédentes. Ainsi, si l’on s’en tient aux statistiques mensuelles de la Banque mondiale, les prix de l’énergie (charbon, brut pétrolier et gaz naturel) se sont envolés de près de 69 % sur l’année 2016, tandis que ceux des métaux de base (cuivre, aluminium, étain, nickel) ont, dans leur globalité, progressé de 27 %. Les cours des métaux précieux (or, argent, platinoïdes) ont, pour leur part, modestement progressé d’un peu plus de 7 % (graphique 1).

Graphique 1 : Évolution mensuelle du prix des matières premières(2010-2017, indice base 100 en 2010)

Source : The pink sheet, Banque mondiale

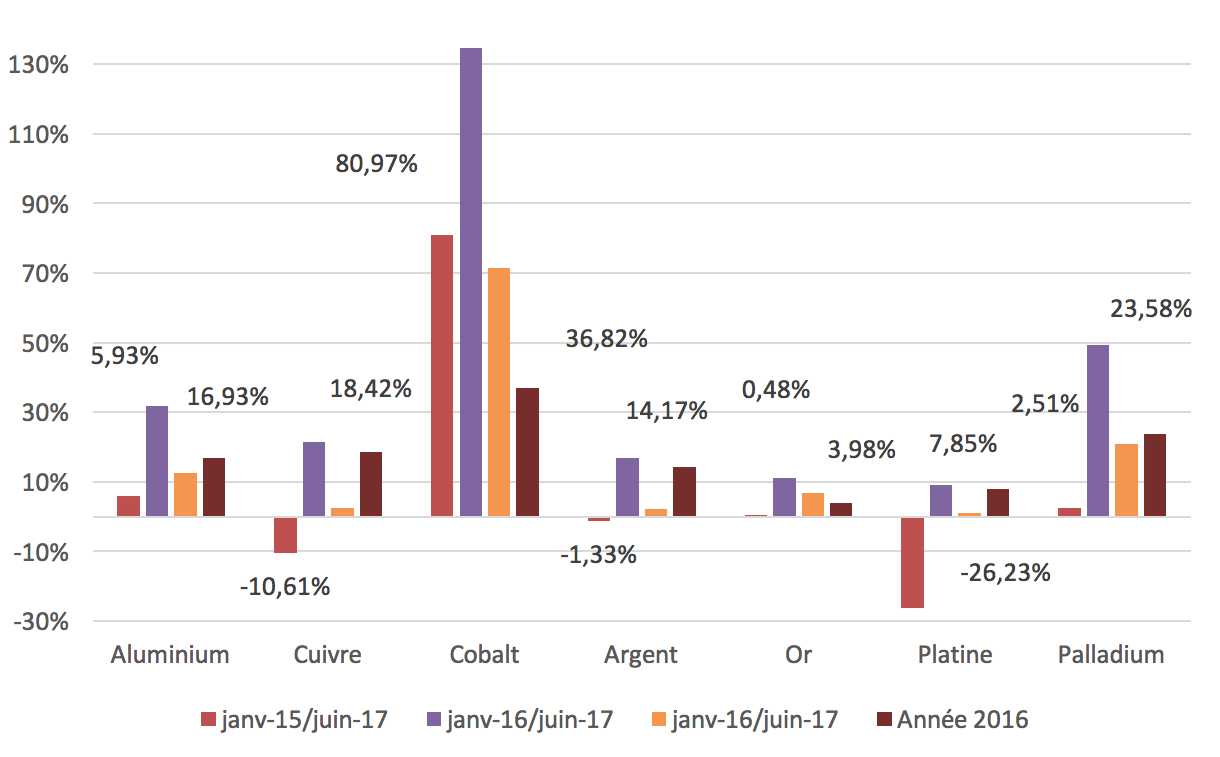

Parmi les grands « gagnants de 2016 » présents dans le sous-sol africain figurent notamment le minerai de fer dont le prix a bondi de plus de 70 % et le cobalt qui a littéralement flambé en fin d’année 2016 et sur le premier semestre 2017 en raison de mouvements spéculatifs haussiers. Ceci a de toute évidence été une bonne nouvelle pour les pays producteurs africains dont la croissance économique et les comptes publics ont durement été éprouvés par l’effondrement des cours de 2014 et 2015 : les niveaux élevés atteints en 2010 après l’important trou d’air alimenté par la crise financière de 2008 sont, en effet, encore bien loin.

Graphique 2 : Évolution du prix des métaux « africains »

Source : Quandl.com

Pour leur part, les produits agricoles n’ont pas connu la même fortune dans l’ensemble: derrière la progression de 7 % de l’indice des prix agricoles de la Banque mondiale se cache, en effet, une importante hétérogénéité. Le cacao a notamment vu son prix s’effondrer après, il est vrai, les sommets atteints à contre-courant en 2015. Sur l'année calendaire 2016, la tonne de fèves a ainsi perdu 22 % de sa valeur sur la Bourse de Londres et 34 % sur celle de New York, ce qui n’a pas été sans incidence sur l’économie de la Côte d’Ivoire et celle du Ghana, respectivement premier et deuxième plus grands producteurs mondiaux de cacao. Les campagnes céréalières mondiales de 2015-2016 et de 2016-2017 se sont, pour leur part, caractérisées par des prix bas. Le prix du blé tendre américain (soft red winter- SRW) est ainsi passé d’une valeur moyenne de 191,70 $/tonne métrique (tm) en janvier 2016 à 161,10 $/tm en décembre de la même année tandis que le maïs tombait à 152,44 $/tm à la fin de 2016 contre 161 en janvier précédent. Pour mémoire, le SRW américain et le maïs s’affichaient respectivement à 215,6 et 178,70 $/tm en décembre 2014. Dans ce contexte d’abondance céréalière mondiale, l’Afrique a, quant à elle, connu deux années successives de mauvaises récoltes en 2015-2016 et en 2016-2017, dans des zones certes différentes. En cause : une sécheresse sévère dans le Nord du continent en 2015 puis dans l’Est en 2016. Rien de tel, en revanche, pour le café qui a vu l'indice composite de l'Organisation Internationale du Café (OIC) passer de 155,26 cent (cts) la livre (lb) en 2014, à 124,67 cts/lb l'année suivante pour remonter à 127,31 cts/lb en 2016. Le cours du coton a également progressé au cours de l’année 2016 et des premiers mois de 2017 : l’indice Cotlook qui côte un panel de cotons d’origines variées (dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Tanzanie, le Tchad, la Zambie et le Zimbabwe,) en référence cost insurance freight Extrême-Orient est ainsi passé de 151,56 cts/kg en janvier 2016 à 175,26 cts/kg en décembre 2016 soit une progression plus de 15 % sur l’année (source Banque Mondiale).

Une hétérogénéité macroéconomique toujours marquée en 2016

L’amélioration relative observée sur le front des prix de la plupart des matières premières s’est faite dans un contexte macroéconomique bien terne. La croissance mondiale s’est, en effet, affichée à 3 % et 2017 ne devrait pas sensiblement changer cette réalité même si des signaux positifs ont pu être identifiés sur les derniers mois de l’année 2016. Pénalisée par la fermeté du dollar et par la baisse des prix du pétrole, la croissance de l’économie américaine n’a notamment été que de 1,6 % en 2016. Sur le plan économique, tout n’a cependant pas été décevant. Deux millions et demi d’emplois ont été créés dans l’économie marchande, ce qui a ramené le niveau du chômage du pays au-dessous de 5 % et a fait apparaître, pour la première fois depuis la crise de 2008, des tensions sur le marché du travail. Une situation qui n’a d’ailleurs pas été étrangère à la décision d’augmenter les taux directeurs de la Banque fédérale américaine (Fed). La Chine a pour sa part réussi à maintenir sa croissance économique au-dessus de 6,5 % et elle y est parvenue grâce aux investissements publics et à une politique monétaire accommodante. Ainsi, si la question centrale de l’impact de la mutation de son économie demeure en suspens, force est de reconnaître qu’elle a, de ce point de vue, rassuré. L’argument ne vaut d’ailleurs pas que sur le plan macroéconomique : face aux tentations protectionnistes de Donald Trump et au retrait des États-Unis des accords de Paris sur le climat, Xi JinPin s’est, en effet, affirmé tout autant comme un défenseur du libre-échange que comme le garant des engagements pris par son pays en matière environnementale. Des affirmations qui ne peuvent néanmoins pas faire oublier ni la réalité des secteurs chinois de la sidérurgie ou de l’aluminium, ni l’existence -consécutive- de conflits commerciaux entre la Chine et le reste du monde dans ce domaine.

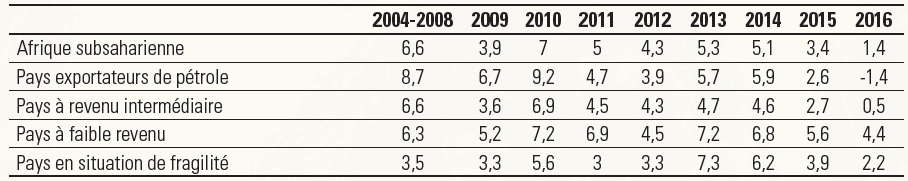

De fortes hétérogénéités ont naturellement pu être observées de par le monde et le continent africain n’a pas échappé à cette réalité. Selon les dernières statistiques du Fonds monétaire international (FMI), la croissance du PIB réel de l’Afrique subsaharienne s’est établie à 1,4 % en 2016, loin de la performance des années précédentes (tableau 1).

Tableau 1 : Croissance économique en Afrique(en taux de croissance du PIB réel)

Source : Perspectives économiques régionales, FMI

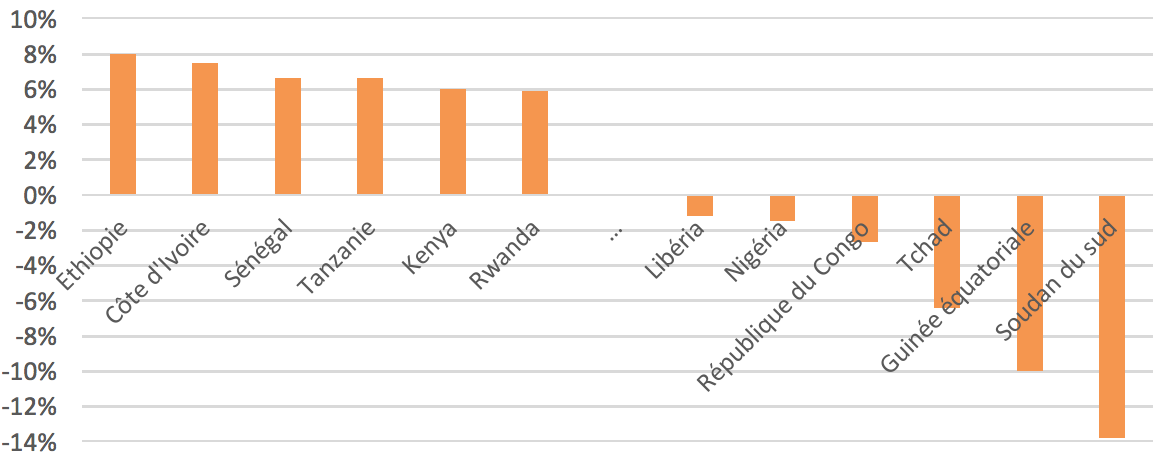

Derrière ce chiffre général se cachent des performances macroéconomiques bien différentes avec, d’un côté, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Kenya, le Sénégal et la Tanzanie dont la croissance économique a égalé ou dépassé 6 % et, de l’autre, la Guinée équatoriale ou le Soudan du Sud dont l’activité économique a très fortement reculé (graphique 2). Ce sont, sans surprise, les pays africains exportateurs de ressources non renouvelables, notamment de pétrole, qui ont le plus souffert sur le plan macroéconomique. Leur croissance a, en moyenne, été divisée par deux et la pertinence de leur gestion macroéconomique a été mise à mal par la montée des déséquilibres et de l’endettement. Ces économies exportatrices ont, par ailleurs, vu très souvent un affaiblissement de leur monnaie entraînant une inflation galopante et de plus grandes difficultés à capter des financements extérieurs.

Graphique 3 : Meilleures et moins bonnes performances macroéconomiques des pays africains en 2016 (taux de croissance du PIB réel)

Source : Perspectives économiques régionales, FMI

Les trois locomotives économiques du continent que sont le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Angola ont notamment fait grise mine en 2016. Selon les statistiques du Fonds monétaire international (FMI, 2017), l’économie nigériane est entrée en récession en se contractant de 1,5 % pour la première fois depuis deux décennies. Celle de l’Afrique du Sud a enregistré sa plus faible croissance depuis 2009 à 0,3 % tandis que celle de l’Angola a été nulle en 2016. Dans le cas du Nigeria, la baisse des prix du pétrole dont l’économie reste dépendante à 70 % a conduit à un solde extérieur courant négatif en 2015 (- 3,2 % du PIB), pour la première fois depuis une décennie (0,6 % en 2016). Le déficit budgétaire s’est, pour sa part, encore creusé à -4,4 % du PIB en 2016 (-3,5 % en 2015) et ce, en dépit des mesures d’ajustement prises sur les dépenses courantes. L’Angola a, en revanche, réagi plus rapidement à la baisse des cours, le budget 2016 ayant étant révisé dès juillet en limitant les dépenses publiques : celles-ci se sont élevées à 23,7 % du PIB en 2016. La dette publique a néanmoins plus que doublé depuis 2013 représentant près de 71,9 % du PIB en 2016. Le solde courant s’est quant à lui fortement amélioré mais demeure négatif à -4,3 % du PIB. L’Afrique du Sud a, elle aussi, connu des années 2015 et 2016 difficiles en raison non seulement de la faiblesse du prix des pierres précieuses, des minerais et métaux alors que les exportations du pays sont composées à hauteur de près de 50 % de ceux-ci, mais également de la demande externe, notamment chinoise. À cela se sont ajoutés les grèves et le recul de la compétitivité de l’industrie minière, un approvisionnement toujours difficile en électricité, l’anémie de la consommation des ménages et une sécheresse. Autant de raisons qui expliquent la faible croissance du revenu national. L’inflation est, par ailleurs, toujours élevée avec en toile de fond un rand logiquement déprécié. À cette conjoncture difficile s’est ajouté un climat politique tendu.

L’année 2017 devrait, à l’échelle du continent africain, offrir des perspectives macroéconomiques légèrement plus favorables en raison notamment de l’amélioration du cours des matières premières. Ceci ne devrait cependant pas suffire à améliorer sensiblement les comptes publics des pays qui ne feraient pas évoluer leur politique budgétaire en conséquence. L’enjeu est de taille car la normalisation progressive de la politique monétaire américaine consécutive à une reprise de l’inflation pourrait peser sur les financements extérieurs du continent africain et, en cela, contraindre son rééquilibrage économique. Le relèvement des taux directeurs de la Fed pose, en effet, naturellement la question de ses conséquences sur l’économie américaine mais également sur les conditions d’octroi des financements internationaux.

2016 : une année marquée par la (géo) politique

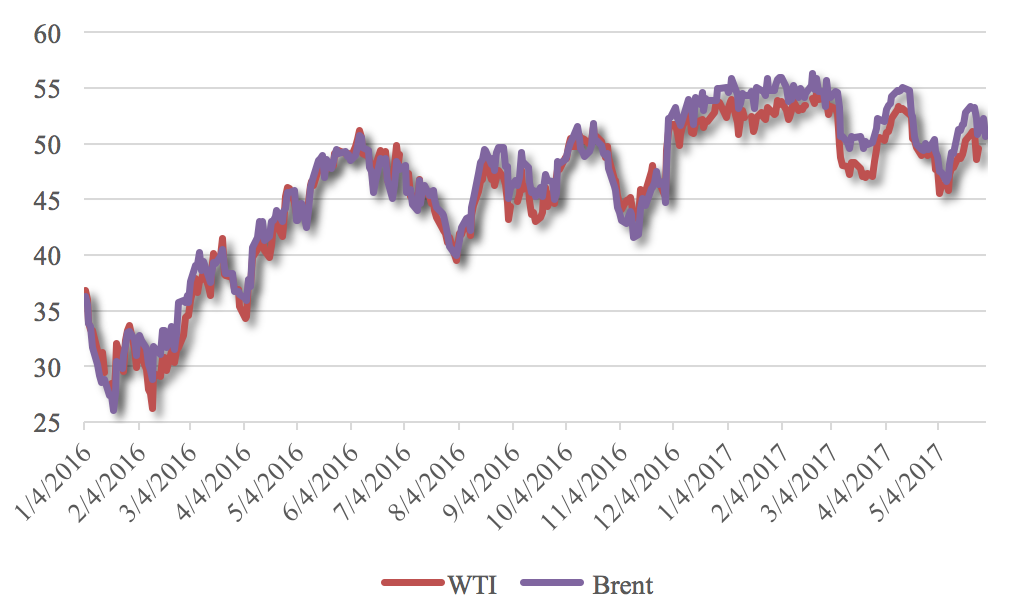

L’analyse conjoncturelle des liens qui unissent l’Afrique et les marchés mondiaux de matières premières ne saurait se suffire d’une seule lecture « macroéconomique ». De l’élection surprise de Donald Trump à la présidence des États-Unis au tremblement de terre européen du Brexit dont l’issue est encore plus incertaine depuis les élections législatives britanniques de juin 2017, de nombreux événements politiques majeurs ont rythmé l’année 2016. Tout ceci sans compter les développements géopolitiques mondiaux, notamment au Moyen-Orient. Si l’on se restreint au secteur des matières premières, l’événement le plus visible de l’année 2016 fut probablement l’accord trouvé par les membres de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) en décembre afin de réduire la production de brut d’un montant de 1,8 million de barils par jour (mb/j) et, ainsi, de favoriser la remontée des cours. Il y avait urgence : le Brent, la référence des bruts pétroliers, avait, en effet, débuté 2016 à des niveaux inférieurs à 38 $/bbl puis s’était enfoncé davantage sur les premières semaines de l’année et avait atteint un prix plancher de 28,70 $/bbl le 20 janvier 2016. Il a, par la suite, repris un chemin haussier en dépit d’importants mouvements de repli. En entérinant le 30 novembre 2016 l’accord de principe obtenu en septembre, l’OPEP a permis au pétrole de s’afficher à des niveaux en moyenne supérieurs à 55 $/bbl entre la mi-décembre 2016 et la mi-mars 2017. Si les stocks de pétrole ont diminué, le regain de production de pétroles non conventionnels américains favorisé par cette remontée des cours a cependant de nouveau poussé le brut en dessous du seuil de 50 $ début mai 2017. Sans surprise, l’OPEP a décidé le 25 mai 2017 de renouveler cet accord jusqu’en mars 2018.

Graphique 4 : Evolution des prix pétroliers (2016-2017, prix spot FOB, en USD/bbl)

Source : US Energy Information Agency (IEA)

Les prix des bruts d’Afrique de l’Ouest ont logiquement suivi la tendance générale des marchés avec une hausse importante des cours depuis novembre en raison de cet accord de l’OPEP. Les augmentations ont néanmoins été plus faibles pour les bruts du Nigeria (Cabinda) que pour ceux de l’Angola (Girassol). L’explication de cette différenciation tient à deux facteurs clés : l’abondance des bruts légers sur les marchés mondiaux du fait de la production des États-Unis et les incertitudes entourant les exportations de pétrole à partir du Nigeria qui ont été pénalisées par les attaques de divers groupes armés contre des installations et infrastructures pétrolières dans la région du delta du Niger.

Si le pétrole occupe naturellement une place incontournable sur la scène économique et politique internationale, force est de constater que le vaste secteur des minerais et des métaux a également été porté par des décisions politiques qui se sont situées, cette fois, non du côté des pays producteurs mais bien des pays consommateurs et/ou importateurs nets. Il ne fait ainsi guère de doute que les autorités politiques américaines et chinoises ont porté un certain nombre de matières premières dont les pays africains sont producteurs. Candidat, Trump avait promis de dépenser des milliards de dollars en travaux d’infrastructures et, porté par un élan spéculatif, c’est bien ce qui a permis au prix du cuivre d’augmenter de plus de 28 % entre le 24 octobre et le 28 novembre et ainsi atteindre $ 5 935, son plus haut niveau depuis 21 mois. Même constat en Chine où des milliards de yuans ont été injectés dans des projets d'infrastructures, tandis que la persistance d'un crédit bon marché et la levée de règles restreignant les transactions immobilières ont dopé les investissements immobiliers et soutenu indirectement de nombreux secteurs industriels. Favorables à l’acier et à l’aluminium notamment, ces mesures ont, par ricochet, profité au minerai de fer et à la bauxite dont l’Afrique du Sud et la Guinée sont respectivement des producteurs importants du continent. Principal producteur africain de bauxite et détenteur de plus du quart des réserves mondiales de ce minerai selon l’United States Geological Survey (USGS), la Guinée a connu, dans ce domaine, une année 2016 bien favorable avec des exportations à destination de la Chine en forte hausse. Il faut cependant reconnaître que la concurrence internationale s’est moins fait ressentir avec les interdictions d’exportation de minerai non transformé par l’Indonésie puis par la Malaisie.

Des défis structurels à remporter

Une analyse de la conjoncture des marchés de matières premières ne peut, de toute évidence, pleinement rendre compte des liens existant entre l’Afrique et les ressources, renouvelables ou non, qu’elle produit et exporte. Le rapport Arcadia 2017 s’est donc attaché à analyser les défis majeurs auquel le continent est confronté : améliorer l’attractivité de l’activité d’extraction (notamment minière), promouvoir encore et toujours la capacité de génération électrique en s’appuyant notamment sur les énergies renouvelables (solaire, hydroélectrique), renforcer la sécurité alimentaire et, pour cela, promouvoir un modèle spécifique de développement agricole et, enfin, accroître la capacité des nations et des entreprises du capital à lever des fonds de manière efficiente, notamment sur les marchés internationaux, qu’il s’agisse de dettes ou de fonds propres.

Améliorer l’attractivité du secteur extractif africain

L’Afrique dispose de ressources minérales considérables mais bénéficie d’investissements exploratoires au km2 relativement faibles si on les compare aux autres régions minières telles que l’Australie ou le Canada. Il est, dès lors, légitime que la valorisation économique et sociétale de ce patrimoine géologique d’exception compte parmi les priorités des pays qui se le partagent. Dès leur indépendance, les pays africains disposant de telles ressources ont adopté des lois relatives aux investissements étrangers et ont élaboré des codes miniers et pétroliers. Le particularisme propre à chaque projet extractif les a, par ailleurs, conduit à compléter ces codes par des supports conventionnels signés entre l’État et l’opérateur privé afin de concilier, pour un projet considéré, les intérêts de l’État, celui de l’investisseur, mais aussi des populations locales tout en tenant compte des réalités économiques et des infrastructures disponibles ou à construire. Face à la complexité juridique de cette ambition soulevée et en raison de l’importance des enjeux stratégiques que le secteur extractif implique, nombreux sont les États africains qui se sont en outre unis pour élaborer des normes applicables au niveau régional et international. Cela a notamment été le cas pour l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) en 2003 et pour la Communauté Economique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en 2009 et 2012.

Les réformes les plus récentes des codes nationaux applicables aux activités extractives comportent de nombreux principes communs inspirés de ces différentes initiatives régionales qui, d’une manière générale, ont pour volonté d’accroître les profits directs et indirects des États. L’idée générale de ces codes est d’adopter une approche moins libérale et de tendre à une meilleure redistribution des richesses, via, notamment, une augmentation de la participation capitalistique étatique, une révision des exemptions fiscales ou une augmentation des impôts et des taxes. L’année 2016 a ainsi été marquée par de nombreuses réformes dans le secteur extractif : en RDC, au Gabon, au Ghana, au Rwanda et au Congo-Brazzaville pour le secteur des hydrocarbures ; à Djibouti, au Burkina Faso, au Sénégal, au Cameroun et au Maroc pour le secteur minier. Au cours de l’année 2016, des échanges ont également eu lieu entre les différentes parties prenantes sur les projets de code miniers en Zambie, à Madagascar, en République du Congo et en RDC. En dépit des singularités de certaines de ces réformes et des divergences de réalités économiques, politiques, géographiques et géologiques des différents États considérés, des tendances communes peuvent être observées et ce, quelles que soient les ressources géologiques exploitées ou à exploiter. Ainsi, on peut noter l’augmentation du « government take » (redevances minières, impôts/exonérations sur les entreprises du secteur extractif, participation de l’État au capital de l’entreprise exploitante), du contenu national, la prise en compte des normes de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), ainsi que des exigences environnementales et sociétales.

Si l’on se concentre sur la « part gouvernementale », force est de constater que la décision de réviser un code minier ou pétrolier dépend parfois d’agendas politiques qui ne tiennent pas toujours compte de l’évolution du prix des matières premières, ce qui peut mettre en péril l’équilibre nécessaire entre le seuil d’attractivité acceptable pour l’État et le seuil de tolérance des investisseurs. Lorsqu’une hausse des prix est constatée comme celle observée jusqu’en 2012, de nombreux États sont ainsi tentés d’opérer des modifications législatives et réglementaires afin de capter les revenus additionnels générés sans toujours appréhender la dynamique cyclique du cours des commodités à long terme. Ceci a pu avoir pour effet de décourager les investisseurs. Les réformes actuelles des codes miniers ont, par ailleurs, parfois limité l’espace offert à la négociation dans le cadre de conventions minières et n’ont pas toujours tenu compte des réalités propres à chaque pays. Au-delà de la réforme des codes miniers, il semble enfin nécessaire d’effectuer des mises en cohérence de l’ensemble des législations applicables au secteur minier (environnement, travail, fiscalité, etc.). Une réforme sectorielle ferait ainsi sens. Elle permettrait notamment d’atteindre les objectifs souhaités par les parties prenantes en clarifiant les engagements et les obligations des opérateurs économiques qui sont, en pratique, souvent confrontés à des contradictions et divergences d’interprétation entre les dispositions des codes miniers et celles des autres codes et législations.

Répondre aux enjeux considérables de la demande d’électrification du continent

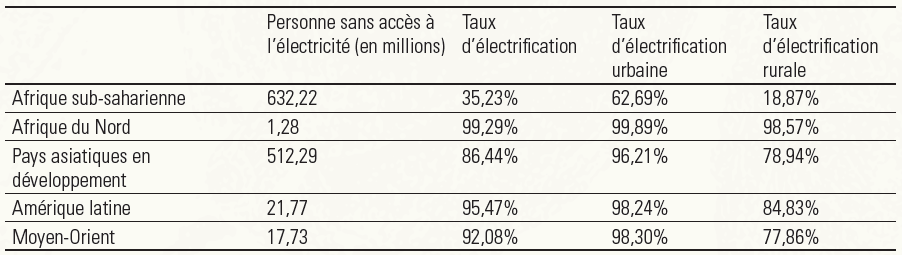

Ceci résonne désormais comme une évidence : le développement des infrastructures est une des conditions sine qua non du développement économique africain, qu’il s’agisse des infrastructures de transport (routières, ferroviaires et portuaires) pour permettre l’exportation des ressources extraites ou produites, ou des infrastructures énergétiques à des fins de génération électrique. Pour ces dernières, les enjeux qui leur sont associés sont énormes tant sur le plan de la croissance économique que du développement humain : Le taux moyen d’électrification de l’Afrique subsaharienne est de 31 %, soit le plus bas niveau des régions en développement, tandis qu’environ 633 millions d’Africains vivent aujourd’hui sans électricité. Force est, par ailleurs, de rappeler que les besoins en électricité de l’Afrique vont exploser en raison de la croissance démographique du continent et de son industrialisation annoncée. Posée à l’échelle de l’Afrique, la question de la production et de la consommation électrique n’a cependant qu’une portée limitée tant les disparités que l’on peut observer sont importantes. Au regard de la consommation, celles-ci se manifestent à quatre niveaux principaux : selon le pays, selon le degré de revenu du ménage, selon la localisation de celui-ci (en zone rurale ou urbaine), mais également, de façon plus subjective, selon le degré de perception qu’ont les ménages privés d’un accès fiable au réseau électrique, de l’urgence de leur situation. Ces disparités s’observent également du côté de la production en raison des différences économiques fortes existant entre pays africains (et donc de différences dans le degré d’électrification de leurs territoires) et de la nature des ressources dont chacune dispose pour la production électrique. Ainsi, l’Afrique du Sud, première économie africaine, a représenté, en 2014, plus de 33 % de l’électricité africaine, celle-ci étant générée à plus de 92 % par du charbon. L’Égypte a, pour sa part, produit 20,70 % de l’électricité du continent et a, pour cela, très largement utilisé du gaz (74 %) et du pétrole (17 %). Pour de nombreux autres pays africains de taille économique plus modeste, la part de l’hydroélectrique dans la production totale d’électricité du pays a été supérieure à 70 %.

Tableau 2 : Accès à l’électricité dans le monde en développement

Source : World Energy Outlook (2016) -IEA

Tenter de répondre à la question du développement des unités de génération électrique en Afrique impose de résoudre une équation à plusieurs variables : celle de la disponibilité et du prix des ressources énergétiques nécessaires à la génération électrique, celle du coût de développement et de maintenance des unités de production et de distribution, celle de l’adéquation de celles-ci aux besoins des populations comme des industries et, enfin, celle du financement de ces mêmes unités. L’existence d’externalités négatives (pollution, modifications des écosystèmes) et, le cas échéant, la capacité à mettre en œuvre des solutions efficaces pour les gérer constituent également une partie intégrante de la problématique. De ce point de vue, force est de constater que l’année 2016 a vu un fort développement des projets de génération électrique basés sur l’énergie renouvelable (solaire, hydroélectrique essentiellement). Assez largement dépendant des hydrocarbures, le Sénégal a notamment fait du développement des énergies renouvelables et de la libéralisation de la production électrique un élément central de son plan Sénégal émergent (PSE). Le Maroc a, pour sa part, inauguré en février 2016 la première des quatre tranches de développement des centrales solaires à concentration géantes Noor. Si la promotion du photovoltaïque a été un des éléments marquants de l’année 2016, l’hydroélectricité n’a pas été en reste avec, parmi de nombreux exemples avec l’inauguration en décembre 2016 du barrage éthiopien Gibe III. A celui-ci s’ajoute le projet Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), un barrage d’une capacité de 6 000 MW qui aidera le pays à valoriser un potentiel estimé à 40 000 MW.

La réalité du développement des infrastructures énergétiques en Afrique comme dans le reste du monde ne peut procéder d’une simple opposition entre énergies renouvelables et non renouvelables. En Afrique du Sud, le charbon est notamment vital pour l'économie nationale, le secteur énergétique et l’emploi. La production nationale, environ 260 Mt/an, fournit près de 70 % de l'approvisionnement en énergie primaire et 90 % de la production d'électricité, et est utilisée comme matière première pour la fabrication de carburants. Au Mozambique, la demande d'électricité du pays est en forte croissance (15 % par an), alors que les réserves en charbon sont importantes ce qui a conduit Ncondezi Energy à prévoir la construction d’un système intégré de mine-centrale électrique de 1 800 MW. Des projets similaires sont également en cours au Botswana, au Nigeria, au Kenya ou au Zimbabwe. On ne saurait enfin oublier, sur cette question de l’électrification du continent africain, une révolution aux multiples facettes : celle du gaz naturel liquéfié (GNL). Supprimant les contraintes physiques, géopolitiques et financières associées au gaz terrestre et disposant d’un bilan environnemental favorable si on le compare aux autres énergies non renouvelables, le GNL s’affirme comme une opportunité intéressante pour nombre de pays africains dans la définition de leur mix énergétique optimal.

Renforcer la sécurité alimentaire en Afrique

Alors qu’une extrême sécheresse touche depuis fin 2016 l’Afrique de l’Est après avoir sévi en Afrique australe, la question de la sécurité alimentaire en Afrique apparaît incontournable. D’importants progrès ont été réalisés dans ce domaine grâce aux forts taux de croissance économique enregistrés depuis une quinzaine d’années, mais aussi grâce aux politiques agricoles lancées au début des années deux mille. Sous l’impulsion de l’Union africaine (UA), la volonté affichée des gouvernements de réinvestir dans l’agriculture s’est traduite par le lancement de plans de développement agricole nationaux et régionaux, dotés de financements accrus, avec la fixation d’objectifs précis et soumis à une évaluation régulière. De nouveaux efforts doivent néanmoins encore être fournis pour faire face aux défis posés tant par l’explosion démographique (qui implique d’augmenter la production agricole africaine de 60 % d’ici à 2025 selon l’Union africaine) que par le changement climatique.

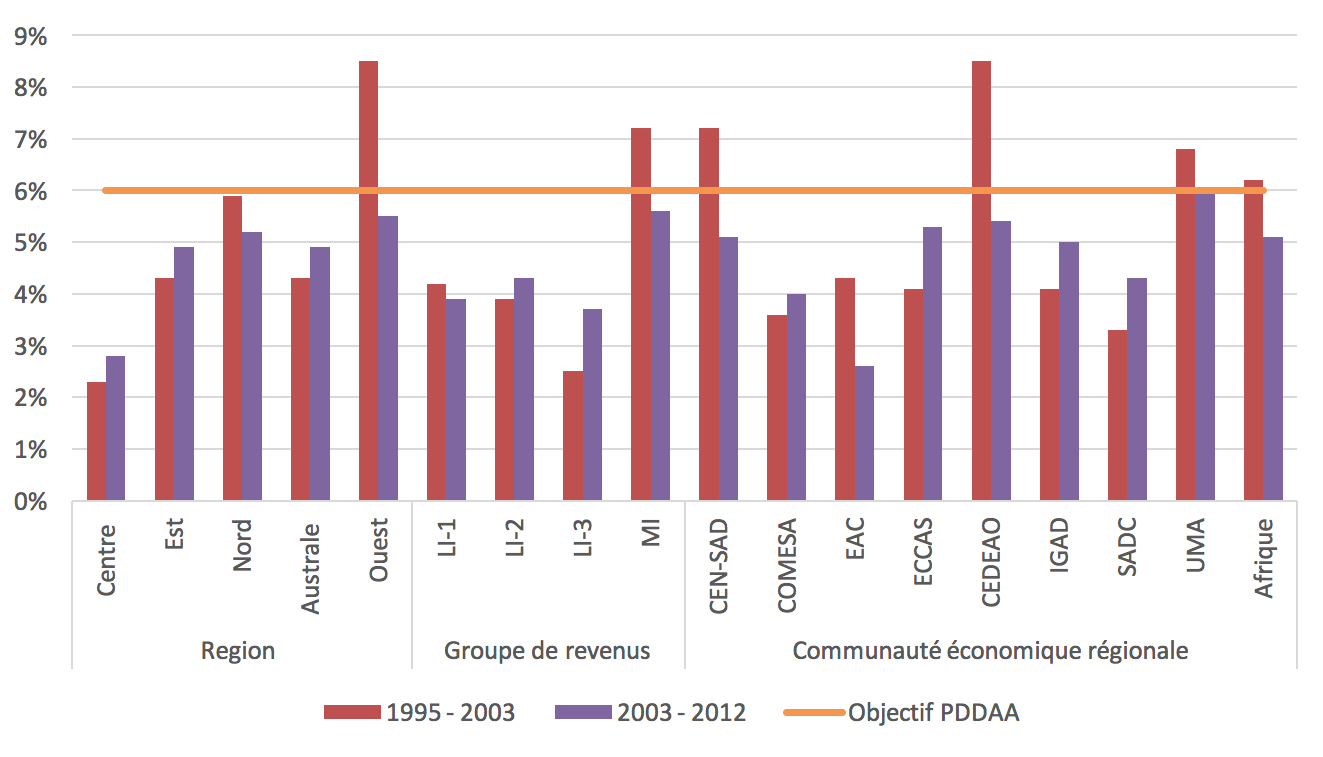

Au cœur de cette dynamique favorable figure le Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA), volet agricole du Nouveau partenariat pour le développement en Afrique (NEPAD) adopté par l’UA lors du sommet de Maputo, au Mozambique, en 2003. Dans la Déclaration de Maputo, les chefs d’État et de gouvernement se sont engagés à allouer au moins 10 % des dépenses publiques annuelles au développement agricole et rural. Le but était d’inverser la tendance à la baisse des investissements dans l’agriculture, pour atteindre au moins 6 % de croissance annuelle du PIB agricole. En 2014, la Déclaration de Malabo, en Guinée équatoriale, réaffirme les engagements pris dans la Déclaration de Maputo et en ajoute de nouveaux, très ambitieux. Parmi ceux-ci, on compte : élimination de la faim et de la malnutrition infantile d’ici à 2025 grâce à un doublement de la productivité agricole, à une réduction de moitié des pertes post-récolte et à un renforcement des réserves alimentaires ; réduction de moitié de la pauvreté d’ici à 2025 avec la création de possibilités d’emploi dans les chaînes de valeur agricoles pour au moins 30 % des jeunes et l’établissement de partenariats public-privé inclusifs dans au moins cinq chaînes de valeur prioritaires, en lien étroit avec les petites exploitations agricoles ; triplement, d’ici à 2025, du commerce intra-africain des produits et services agricoles dans la perspective de la mise en place d’une zone de libre-échange continentale ; renforcement de la résilience des moyens de subsistance et des systèmes de production afin que, d’ici à 2025, au moins 30 % des agriculteurs et des pêcheurs puissent résister aux risques climatiques et météorologiques. Dans la mise en œuvre de ces volontés politiques, la Banque africaine de développement (BAD) joue un rôle essentiel. Sous l’impulsion de son nouveau président, Akinwumi Adesina, ancien ministre de l’Agriculture du Nigeria, elle a adopté, en juin 2016, sa nouvelle stratégie agricole dénommée « Nourrir l’Afrique » et conçue à la fois pour concrétiser la Déclaration de Malabo et atteindre les Objectifs de Développement Durable fixés par les Nations Unies en septembre 2015.

Quel premier bilan tirer de ces initiatives ? Selon le dernier rapport annuel d’Agra (2016), le PDDAA a contribué de manière significative à l’augmentation des dépenses de soutien et à la croissance de la production et de la productivité agricoles, ainsi qu’à la réduction de la pauvreté. Il a également amélioré le processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques agricoles, avec la participation des différentes parties prenantes, y compris les organisations agricoles. Il souffre néanmoins d’un manque de coordination entre les divers acteurs du développement et d’un décalage entre la conception et la mise en œuvre des politiques, faute de capacités institutionnelles suffisantes. Une disparité régionale s’observe également : c’est la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui est, de loin, la plus avancée avec notamment lancement en 2014 de l’Offensive régionale pour la relance durable et soutenue de la riziculture en Afrique de l’Ouest, avec pour objectif l’autosuffisance pour cette production. Sur le plan quantitatif, un certain nombre d’objectifs de la déclaration de Maputo ne sont de plus pas atteints : sur la période 2008-2014, seuls quinze pays sur cinquante-quatre ont notamment atteint l’objectif de croissance de la production agricole de 6 % par an.

Graphique 5 : Croissance annuelle du PIB agricole en Afrique par groupe de pays (%)

Source : ReSSAKS

Force est par ailleurs de constater que le nombre d’Africains sous-alimentés continue de croître. La part de la population incapable de subvenir à ses besoins caloriques est certes tombée à 20 % en 2014-2016 contre 28 % en 1990-1992, mais cette baisse est trop lente pour éradiquer la faim d’ici à 2025. Un autre objectif de la Déclaration de Malabo – tripler les échanges intra-africains de produits agricoles – sera difficile à atteindre d’ici à 2025. En 2014, 31 % des exportations africaines de produits alimentaires étaient destinées à un autre pays du continent, contre 28 % en 2010. Il est vrai que ces statistiques n’incluent pas les flux informels, non enregistrés.

Le PDDA contient, en outre, peu de dispositions en matière de financement de l’agriculture alors qu’il s’agit là d’un enjeu majeur compte tenu des faibles capacités d’investissement des petites exploitations et des petites entreprises de transformation alimentaire. La régulation des prix et des revenus est un autre point faible des politiques agricoles en Afrique subsaharienne. De plus, le PDDAA ne définit pas explicitement le modèle agricole qu’il entend promouvoir, tant sur le plan des systèmes de production que sur celui des structures d’exploitation. Il existe un consensus sur la nécessité d’accroître les rendements africains, nettement inférieurs à ceux obtenus dans les autres régions, mais les solutions envisagées pour y parvenir diffèrent. Il convient d’ajouter à cela une forte dépendance aux financements extérieurs qui fournissent souvent la majeure partie des dépenses publiques totales consacrées à l’agriculture et à l’alimentation avec néanmoins, une fois encore, de grandes variations selon les pays. Dans ces conditions, il n’est pas facile pour les gouvernements d’imposer leurs priorités de développement agricole. L’essentiel est cependant là car le continent africain doit se doter d’un modèle de développement spécifique. D’une modernisation réussie, inclusive et durable, des filières agroalimentaires dépendent la capacité de l’Afrique à se nourrir et à assurer son développement. Cette réussite est, de toute évidence, aussi un enjeu pour le reste du monde.

Assurer les conditions du financement des acteurs économiques publics et privés du continent

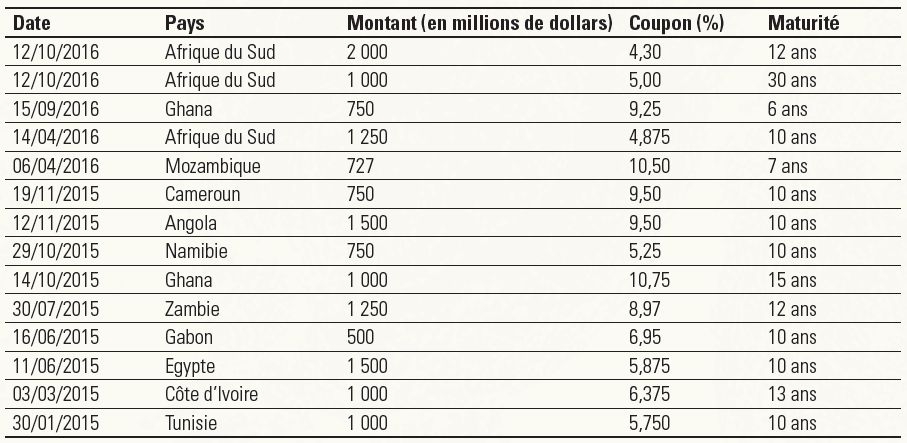

Que l’on se place dans le domaine agricole, celui des minerais et ou de l’énergie, la question du financement tant des politiques structurelles que des acteurs impliqués dans ces filières apparaît également fondamentale. Alors que la période 2007-2012 avait été, de ce point de vue, particulièrement favorable pour le continent africain en raison de la conjonction de politiques monétaires accommodantes dans la plupart des pays industrialisés et de prix des matières premières élevés, tel n’est désormais plus le cas. A l’origine de cette mutation : un environnement macroéconomique et financier différent et, consécutivement, une modification des stratégies menées par les principaux investisseurs internationaux, au premier rang desquels la Chine. Ceci ne signifie cependant pas qu’un tarissement des financements en faveur de l’Afrique soit désormais observé ou que celui-ci puisse être redouté à plus ou moins long terme : les investisseurs sont à la fois plus sélectifs et plus pragmatiques. Alors que la dette assure traditionnellement la majeure partie des besoins de financement du secteur des matières premières en Afrique, les créanciers traditionnels que sont tout d’abord les banques commerciales, et principalement des banques européennes et sud-africaines, font désormais preuve d’une plus grande sélectivité dans le traitement des demandes de financement. L’année 2016 a, en cela, vu une dégradation des notations de crédit tant pour les émetteurs souverains que « corporate ».

Tableau 3 : Emissions obligataires souveraines des pays africains en 2015 et 2016

Sources : BNP Paribas, UBS

(Hors placement privé de $ 4 milliards réalisés par l’Egypte en novembre 2016)

Du côté des émetteurs privés africains évoluant dans le secteur des matières premières, aucune opération internationale n’a été réalisée en 2016, à la différence de l’année précédente où trois opérations de financement avaient respectivement été mises en œuvre par le groupe marocain OCP, le sud-africain Petra Diamonds et Kosmos Energy. Sur le marché de la dette nationale, le groupe OCP a cependant réalisé une émission d’un montant de MAD 5 milliards (soit approximativement $ 500 millions), tandis que Northam, producteur sud-africain de platine, a levé ZAR 425 millions, soit moins de $ 30 millions. Un même constat de relative atonie a pu être observé du côté des institutions internationales. Alors que l’année 2015 avait vu la Société Financière Internationale (SFI) annoncer le financement de sept projets dans les secteurs pétrolier et minier, pour un engagement total de $ 570 millions, aucune opération n’a en effet pu se concrétiser en 2016. La SFI a, par ailleurs, exercé son option de vente des 4,6 % qu’elle détenait dans le projet Simandou en Guinée. L’institution a néanmoins annoncé l’octroi d’un prêt de $ 52,5 millions pour la construction d’un terminal portuaire à Port-Harcourt (Nigeria) d’un coût total de $ 152 millions et ce, en lien avec le projet de construction d’une usine d’engrais azotés par le groupe Indorama Eleme.

Si l’on se concentre sur les financements bancaires, un rebond de l’activité semble, en revanche, pouvoir être observé et ce, en dépit de la difficulté à avoir une lecture exhaustive du marché en raison de transactions par natures privées. Deux prêts ont notamment été accordés à des exploitants aurifères sud-africains, tandis que First Quantum Minerals, un groupe minier diversifié, a pu lever $ 1,8 milliard auprès de banques françaises et britanniques. Dans la catégorie des financements de projet, $ 823 millions ont été accordés par le consortium BNP Paribas, Société Générale et Natixis à la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), la banque australienne Macquarie a, pour sa part, accordé $ 120 millions à la société canadienne Semafo qui développe la mine d’or de Natougou, au Burkina Faso. Toujours en 2016, plusieurs prêts bancaires ont également a priori été accordés à des entreprises évoluant dans le secteur pétrolier en Afrique et ce, pour un montant global de pour un total de $ 5,7 milliards.

Dans le segment des fonds propres, d’importantes opérations de fusions-acquisitions ont, par ailleurs, été enregistrées. Parmi celles-ci, figure la cession par l’américain Freeport-McMoRan de sa participation dans la gigantesque mine de cuivre de Tenke Fungurume, en RDC pour $ 2,65 milliards. En octobre 2016, le groupe anglo-australien Rio Tinto a en outre, annoncé avoir trouvé un accord pour revendre les parts qu’il détenait dans la joint-venture Simfer en charge de développer le projet Simandou. Ce sont ainsi 46,6 % de la co-entreprise qui ont été vendus au groupe chinois China Aluminium co (Chinalco) déjà détenteur de 41,3 % du capital du projet. Au-delà de ces opérations d’envergure largement médiatisées, il est intéressant de remarquer une timide reprise des introductions en Bourse des « mining junior companies ». De ce point de vue, si la Chine a été, en 2016, au cœur des opérations de fusion-acquisition, force est de reconnaître que les investissements ont été réalisés essentiellement dans des projets déjà en exploitation et non en exploration ou en développement. Le regain de dynamisme dont semblent avoir fait preuve certaines compagnies minières australiennes en renforçant leurs investissements exploratoires dans le sous-sol africain est, en cela, probablement le signe annonciateur de meilleurs lendemains.

Conclusion

En dépit de certains contre-exemples dont le cacao, la dynamique haussière du prix des matières observé en 2016 et sur les premiers mois de 2017 a, de toute évidence, été une bonne nouvelle pour les nombreux pays producteurs africains. Bien que marquant le pas par rapport à 2015, la croissance économique des « meilleurs élèves » du continent s’est, par ailleurs, affichée au-dessus de 6 % en 2016 ce qui atteste de leur forte résilience économique dans un contexte mondial encore difficile. Un satisfecit ne saurait pourtant être pleinement justifié et ce, pour plusieurs raisons. Cette hausse doit, en premier lieu, être appréhendée à l’aune de l’effondrement des cours observé en 2014 et 2015 et ne peut faire oublier que les sommets atteints au début de la décennie sont encore loin. La remontée des cours n’a, en second lieu, pas permis d’améliorer sensiblement les comptes publics de nombreux pays et, si l’on en croit le FMI notamment, d’importants efforts budgétaires sont encore à fournir. À l’instar du Brent notamment, cette trajectoire demeure, en dernier lieu, instable en raison du regain d’activités spéculatives qui la porte pour partie. Et puis, faut-il rappeler que la forte volatilité des cours est, presque autant que leur faiblesse, source d’instabilité macroéconomique en vertu de la tristement célèbre malédiction des matières premières. En ce sens, la question aussi fondamentale que complexe qui se pose depuis des décennies au continent africain est celui de son modèle de croissance. Ceci appelle plusieurs remarques. Il est tout d’abord acquis que celui-ci ne peut, pour d’évidentes raisons, reposer sur la seule exportation de matières non transformées. Ceci ne signifie pourtant pas nécessairement que l’investissement sur des activités de première transformation soit, par nature et pour toutes les économies africaines, une option payante. La diversification économique du continent impose par ailleurs d’être financée, ce qui implique de lever des fonds sur les marchés internationaux. Dans un contexte monétaire amené à se resserrer avec la normalisation progressive de la politique de la Fed, la capacité des pays africains à offrir les meilleures perspectives sur le plan macroéconomique, mais également fiscal, juridique et politique est essentielle. Reste, enfin, une question centrale sur laquelle les pays africains doivent encore et toujours se pencher : la meilleure promotion des échanges intracontinentaux, notamment sur le plan agricole, qui s’affirme tant comme une condition de leur plus grande résilience aux soubresauts de l’économie mondiale que comme une étape clé de leur développement économique et social. Gageons que l’édition 2018 du rapport Arcadia saura en rendre compte.